第十届茅盾文学奖获奖作品《北上》同名电视剧即将上映!主演白鹿 欧豪

研究往届获奖作品,汲取经验 #生活知识# #摄影技巧# #摄影比赛#

近日,《人民政协报》刊发全国政协委员、北京出版集团北京十月文艺出版社总编辑韩敬群的“亲历、亲见、亲闻”,讲述茅盾文学奖获奖作品《北上》的缘起到诞生。

“百年精神永不落幕,运河少年扬帆起航”, 《北上》同名电视剧也即将上映,敬请期待!

《北上》共赴未来版预告片

百年运河史,由此溯流“北上”

——茅盾文学奖作品《北上》从缘起到诞生

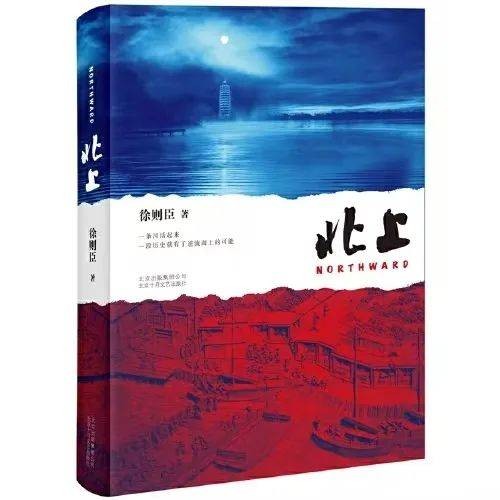

2024年,大运河申遗成功十年,一本描写百年运河史的长篇小说《北上》的销量已经将近50万册。这在数字阅读时代的纸质书里,已经是个很高的数字了。

不仅市场充分认可,《北上》出版之后,还获得了第十五届“五个一工程”奖、第十届茅盾文学奖,当时41岁的徐则臣成为最年轻的茅盾文学奖获奖作家。

我经历了这本书从策划到出版的全过程。

选题萌发在申遗成功之前

2014年6月22日,大运河申遗成功。

其实在此之前我们已经开始了关于大运河的选题策划。一天,我跟时任北京市委宣传部出版处处长侯健美女士、作家徐则臣在一家咖啡馆聊选题及下一步的创作计划,大家不约而同地想到写大运河。为何想到写大运河?因为徐则臣可以说是“运河之子”——他在大运河边生活过很长的时间,非常熟悉运河,在此之前,他的创作里运河也是一个非常重要的主题。

那么,到底写大运河的什么?我想到一句话:一条河流与一个民族的秘史。巴尔扎克说过:小说就是民族的秘史。大运河在历史上曾发挥过非常重要的作用,但19世纪中叶,漕运断流,大运河的部分河道几乎被废弃,作用就没那么大了。我们想要通过这条河流的新生,来写出一个民族的新生。那么,大运河这条大河也是民族的秘史,写好它就写好了这个民族的历史。

《诗经》有云:“周虽旧邦,其命维新。”冯友兰先生将其重述为“旧邦新命”,意为“阐旧邦以辅新命”。我们就是想通过运河写民族的旧邦新命,这样,就基本确定了这部小说的主题。

小说分近现代与当代两条线进行。历史的一条线是这样写的:1900年,义和团运动爆发,洋人的北京使馆被包围了,多国部队从天津出发前往北京,意大利人马福德就是其中一位。1901年,时局动荡,整个中国大地风雨飘摇。马福德的哥哥保罗·迪马克(外号“小马可·波罗”)为了寻找弟弟,以文化考察的名义沿运河北上。知识分子谢平遥作为翻译陪同。他们从杭州、无锡出发,并先后召集起挑夫邵常来、船老大夏氏师徒、义和拳民孙氏兄弟等来自底层的人士一路相随,沿着京杭大运河一路北上,当他们最终抵达大运河的最北端——通州时,小马可·波罗意外离世。同时,清政府下令停止漕运,运河的实质性衰落由此开始。

实地走访,精益求精

也正是在徐则臣开始提笔写《北上》前后,大运河文化带建设拉开了序幕。当时,我提出一个建议:通过运河百年史,写出一个当代知识分子对国家前途和命运的思考。

徐则臣对大运河沿岸的风物、人情、民俗非常了解,但是写运河有两条线:一条线,是写历史;一条线,是写当下。当下这条线徐老师非常熟悉,但历史的这条线还需要下很多功课。徐则臣后来也说:“我以前常自诩对运河比较了解,一闭眼,1797公里的大运河就活灵活现地出来了,轮廓非常清晰。但真要写,才发现我们认为的运河其实是望远镜里的运河,要落实到一个个细节,要每一笔每一画交代清楚,望远镜远远不够,还需要显微镜、放大镜。”

大概在100多年以前,大运河上同样有一位非常重要的文化人来往于运河,在思考国家前途和命运,他就是清代诗人龚自珍。他于己亥年间(1839年)沿着运河一次南下、一次北上,在这个过程中,他梳理了自己的一生,写了一组315首的《己亥杂诗》。可以说,《己亥杂诗》就是龚自珍的自传,他把自己受教育的过程、交朋友的经历、感情生活等很多内容都写在其中,表现了一代文人对国家命运、民族存亡的深切忧虑和关切。

我相信同为文人的徐则臣会从前人龚自珍的诗中找到共鸣,这些诗是在大运河之上创作的,可以为徐则臣在创作上提供一些参考,于是专门买了一本《己亥杂诗》送给徐则臣。我们大家一起读,我也读、他也读,再读一遍,进一步地去了解。

一个偶然的机会,我发现一本书叫《中国的运河》,作者是日本画家安野光雅。这本书是安野光雅的随笔画集,以40幅绝美水彩配优雅文字,用一笔一画,尽展江南水乡的温婉闲适。我看了以后第一时间就给徐则臣老师寄了过去。在此期间,我的一位朋友,是专门研究世界各地运河的,刚从国外回来,与徐老师见了面,聊关于运河的故事。我们还请北京市委宣传部帮忙,邀请国内研究运河的专家,听取他们的意见和建议。

为了写《北上》,徐则臣在4年中阅读了六七十本关于运河的书籍,做了大量的素材准备。同时,他也进行了实地走访,京杭大运河从南到北1797公里,都留下了徐则臣的足迹,重要的地方他走了不止一遍。

2018年6月,徐则臣的《北上》已经完稿,在做最后的细节调整工作。但是徐则臣对一些地理位置仍有些困惑和疑问,于是他决定再次实地走一走。我们和北京物资学院教授陈喜波在通州开始了一次田野调查。陈喜波是运河研究专家,是著名历史地理学家侯仁之先生的再传弟子,堪称大运河的“活地图”,走到通州每一处与大运河相关的地点,他都能将这里的历史地理讲得头头是道。

我们一行人冒着炎炎夏日在通州探访了一整天,好似上了一堂生动的运河实地调研课程。

《北上》

徐则臣 著

北京十月文艺出版社

冠县新华书店

均有在售,欢迎到店选购

扉页题词背后的故事

《北上》扉页的题词原来选的是白居易的诗:“事往唯余水,人非但见山。”我跟徐老师说:感觉这两句话太弱了,如果放到前面,有些提振不起来。后来,我们从《己亥杂诗》里找到第83首诗,意蕴、气势与全书非常合拍:“只筹一缆十夫多,细算千艘渡此河。我亦曾穈太仓粟,夜闻邪许泪滂沱。”这是一位哀民生之多艰的诗人行经运河时发出的自省与悲愤之音。

这首诗好在何处?首先,前两句描摹了运河盛期的景象,船只来来往往,非常繁忙,让读者感受到当时运河的重要作用。后两句的意思是“我(指龚自珍)”作为官员,也是吃着漕船运进太仓的米度日。“邪许”是指纤夫的号子,“我”晚上听到号子,不由涕泪滂沱。实际上,龚自珍是同情百姓,哀民生之多艰的。这是一个知识分子对人民的关心、对国家的关心。

历史并没有留给龚自珍这一代先行者太多时间,但60多年后,这种知识分子立场的博大与悲悯,却穿过时间直抵《北上》的主人公谢平遥的精神深处。对《己亥杂诗》手不释卷的谢平遥,在身世浮沉之时仍努力推动日趋老迈的运河介入浩浩汤汤的世界潮流,同时固守着中国传统文化的火种,“一方面吸收输入外来之学说,一方面不忘本来民族之地位”。这跟《北上》的主人公谢平遥和《北上》的作者徐则臣的心理机制是相通的。

另外,书中还引用了《己亥杂诗》的另一首:“少年击剑更吹箫,剑气箫心一例消。谁分苍凉归棹后,万千哀乐聚今朝。”可以说,《己亥杂诗》对作者的影响是很大的。换个角度来看,一部好的作品,编辑都是不由自主地深度参与到创作之中的。

书名“北上”的由来

《北上》历时4年左右写作完成并出版。最终定书名的时候,我说:书名叫“北上”吧?

有人提出:有一本书名字也叫“北上”,是一本讲党史的书,刘统老师的。我们也叫“北上”,后来者是不是要避一下?我说:不用。“北上”这个题目挺好的。书中小马可·波罗寻找他弟弟的那条船,就从杭州出发,一路北上,所以,“北上”二字符合小说内容。而且,“北上”的“北”,在中国,它不仅仅是地理之北,更是精神之北。“北上”有很多的含义,一方面,它是指向北方;另一方面,在中国“北”往往象征的是中央、中心。杜甫有句诗:每依北斗望京华。《论语》有言:为政以德,譬如北辰,居其所而众星拱之。所以,“北”不是一个简单的地理概念,它也是精神的象征。《北上》是故事的地理走向,更是我们民族精神的走向。

徐则臣说,尽管对运河感情深厚,但在写这部小说前,从来不敢用“运河之子”的说法:“当我把30万字的小说写下来,我觉得自己有资格这么说了,不是因为我写了运河,而是因为我为它投入了很多。我把‘运河之子’这四个字放在小说的最后一句话,我觉得可以真正认定自己是‘运河之子’了。所有在运河边上生活过的人,只要你认真地对待它,我想,都可以称自己为‘运河之子’

责任编辑:

网址:第十届茅盾文学奖获奖作品《北上》同名电视剧即将上映!主演白鹿 欧豪 https://www.ashwd.com/news/view/82220

相关内容

白鹿 我家女真是有出息了,《北上》作为央视的重点电视剧…红衣的神白鹿 夏凤华 电视剧北上 白烁 白月梵星 白鹿

上头,真的是太上头了,欧豪真的太对我胃口了 电视剧前夜 电视剧

十一 的故事在《电视剧北上》中展开

北上开机仪式,梦回夏洁的瞬间 白鹿北上 惊艳瞬间 白鹿

欧豪新剧《前夜》强势登陆!

背头造型欧豪 痞帅 宝藏男孩欧豪 欧豪

帅气与否欧豪 星火计划 卡点 欧豪

马思纯透露好体型归功于欧豪,瞧欧豪那腼腆的回应,简直甜度爆表! 欧豪

欧豪 欧豪的新作,刑警的日子 他的名字是刘子明…