“玩”泥巴的乡村工匠

挪威的峡湾地区是徒步旅行的最佳选择,这里有壮观的峡湾景色和迷人的乡村风光。 #生活知识# #旅行目的地#

原标题:“玩”泥巴的乡村工匠

你玩过泥巴吗?一块泥巴走进厨房,能做出鲜嫩美味的叫花鸡,走进卧室,就变成美容养颜的高岭土面膜。但是在他手里,这块泥巴化身艺术品,成为中华优秀传统文化的名片,他就是刘建利,2023年市级乡村工匠。

两次成长

在陶艺这个领域,匠人是凭技术说话的,手上功夫如何行内人一眼便知。在刘建利跟随父亲十余年的学艺生涯中,心中一直憋着一口气“不能让别人看不起咱”。就是这口气,让他在行业里一步步站稳脚跟,一点点收获知名度。这期间,印象最深刻的“顿悟时刻”有两次。

年少时刘建利跟随父亲去西安周边的陶艺工厂交流学习,当时的他已经可以熟练拉胚、修胚,但那间工厂除了对品质有要求之外,对制作效率也有很高的要求。刚开始那几天,刘建利每天制作的陶器比别人少,这让平时精益求精的他感受到了压力。晚上不断回想父亲如何制作相同器型,猛然想起父亲曾经教过一个小技巧,但自己总是找不到窍门,第二天试了几次,竟然成功了,从此好像换了一双手,拉胚又快又好。

后来,在2008年奥运会前夕,刘建利受邀前往北京,帮助一位艺术家制作彩陶。途中听到工作人员夸奖另一位匠人做的花瓶陶胎极为轻薄。“薄”成了他心里又一个坎,平时制作黑陶,烧制完成后需要进行雕刻,因此对陶胎的要求是厚度均匀,不用刻意拉很薄。抵达北京后,刘建利顶着众人的目光,藏着内心的压力,用几天时间调整泥胚,调试工具。“不就是薄嘛,先做一个试试。”他心里这么想着,来到工作台前,凝神静气,有那么一瞬间仿佛和手中的泥巴融为一体。“这么薄!烧制起来很考验火候,能不能稍微拉厚一点,刘老师您手艺真好!”听到对方认可,刘建利悬着的心终于放回肚里。经过这次压力“试炼”,他成功突破了瓶颈,也为自己日后的得意之作埋下伏笔。

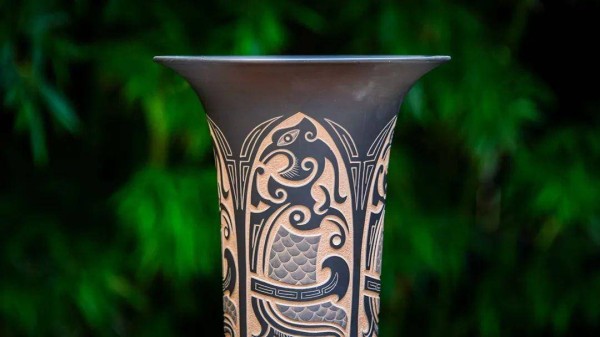

《影雕觚》:中国古代的一种饮酒容器,也用作礼器。上图为陶器顶部龙纹。

一件代表作

说起印象最深刻的作品,就是荣获2017年“百花杯”中国工艺美术精品奖金奖的镂空梅瓶。这只60厘米高的梅瓶薄如蛋壳,最薄处只有1毫米,上千个镂空图案铺展开来,像是飘落一阵花瓣雨,又似孔雀开屏雀翎层层展开。

制作这件陶器花费了两个多月时间,前期基本上做一个坏一个,失败的原因千奇百怪。比如说,雕刻还未结束陶胎已经完全干燥了;为了保持湿润,旁边放上加湿器,又因为瓶身两侧湿度差异过大陶胎变形了……

然而在匠人刘建利眼里,每一次失败,都是成功排除了一个错误选项,虽然没想到错误选项有那么多。在梅瓶终于烧制成功的时候,一切都值得,那种拨云见日的喜悦,无法用言语形容,却是迎接新挑战最好的动力。

《镂空梅瓶》:以口小只能插梅枝而得名。瓶身以缠枝纹为主,缠枝纹又名“万寿藤”。有“生生不息”之意,寓意吉庆。

三代传承

如今,刘建利的工作室就在小时候的老宅里,他在这里长大,在这里跟随父亲学艺,在这里一边创作自己的作品,一边教徒弟。

在创作过程中,对于传统器型、纹饰图案的研究,让他对秦汉的历史文化产生了浓厚兴趣。比如说,汉朝的龙纹长什么样,跟其他的龙有什么区别?器型和纹饰如何搭配,才能相得益彰?经过不断摸索,终于创作出充满秦汉气质的黑陶作品。

《双环尊》:为青铜器造型,加以双环点缀,瓶身瑞兽文样,寓意吉祥如意、福禄昌盛。

说起徒弟们,刘建利露出开心的笑容。他们有的在学校里当陶艺老师,有的开了自己的工作室,都在努力让更多人认识黑陶。他的儿子非常有绘画天赋,美术本上画满了天马行空的图画,一有空就来工作室玩泥巴,捏个小碗小杯子。刘建利说,希望有一天可以把自己的技艺交给儿子,让他好好传承下去。

《大克鼎》:鼎立耳,口沿下饰变形兽面纹,中又饰小兽面纹,并有觚棱凸棱,整体造型庄严厚重。

五陵塬上的黄土历经千年风霜,见证了帝王将相的跌宕人生,承载着普通百姓的平凡生活,秦人的风骨、汉人的品格早已融入这一方土地。刘建利用双手将它捧起,赋予它新的生命。莹润厚重的黑陶似从千百年前穿越而来,浓缩了历史文脉,成为标志性的传统文化符号,为我们共同的精神家园添砖加瓦。

责任编辑:

网址:“玩”泥巴的乡村工匠 https://www.ashwd.com/news/view/677

相关内容

“玩”泥巴的乡村工匠传技富民:中国乡村工匠守护多彩传统文化

吉林省“乡村工匠”同场竞技

艺术赋能乡村振兴 清镇市美丽乡村建设开出“艺术之花”

工匠日,诗和远方不能少

方寸手拉朱泥壶 数十工序藏匠心

玩柳趣事

女孩子玩这个可以,男的真不敢玩啊!

展现工匠中的“她力量” 四川省女职工书画摄影优秀作品巡展开幕

吉林白山:文化赋能乡村振兴 探索振兴新途径