谭胖:25岁的规培生一死了之及,没有人会记住她,和他们

记住朋友的名字和个人喜好,这会让他们感到被重视。 #生活知识# #社交#

原标题:谭胖:25岁的规培生一死了之及,没有人会记住她,和他们

这世上没有真心实意的设身处地和感同身受。

如有,那多半是假的。

比如我现在反复琢磨一个女孩的遗书,一边看一边试图代入到一种绝望的处境,还是以“过来人”的身份不住地摇头自言自语:

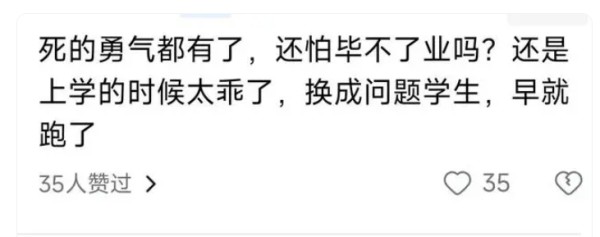

“太年轻、太不成熟、抗压能力太差……”

然而我不是她,我比她“命好”,摸爬滚打终于熬成了一个皮糙肉厚的中年人。自以为这世上没有什么事还能打击到我。可如果我退回她的年纪,陷入她的禁锢,我竟不由自主地打了个寒颤:

我,未必,比她强。

因为我也是一个普通人,时常陷入当下,纠结未来。只是在过去的人生中不太愿意纠结“沉没成本”,于是果断放弃了一些会让我消耗自己精力的人或事,也正因为如此常常摆脱了不必要的纠缠。因此我想,人都是上了年纪后才多少有些“值钱”,不然的话“爷叔”也不会被那么多人神捧。

他就是一个对“沉没成本”有清晰认知的人。知道无论人也好,事也罢,能够做出直观的判断并做出选择,是放弃还是继续。

当然艺术塑造不似现实,对“沉没成本”的判定,每个人都有不同的看法。

1

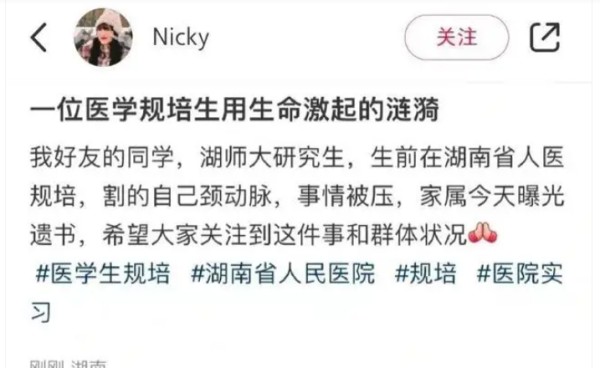

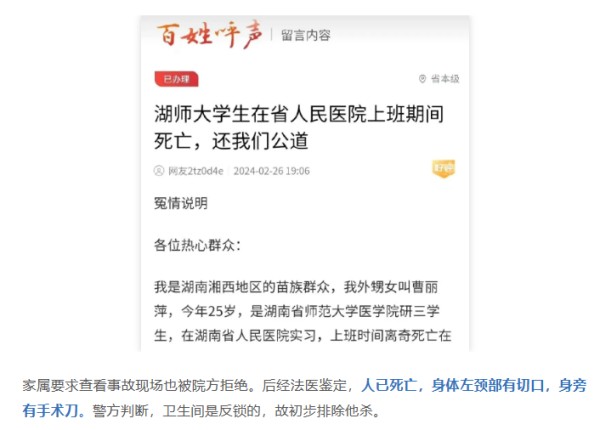

25岁的规培生自杀了。

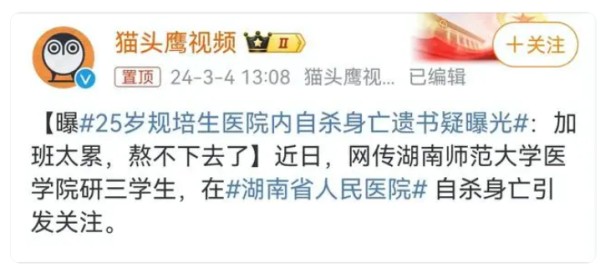

她死后,一封遗书让所有人看了都心疼不已。

在遗书中我看到的只有一个词:

崩溃。

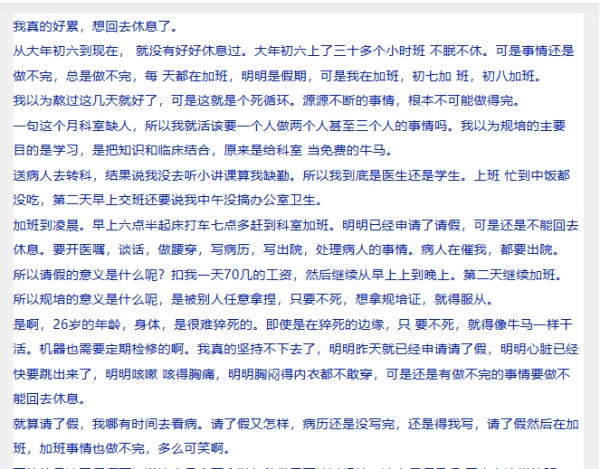

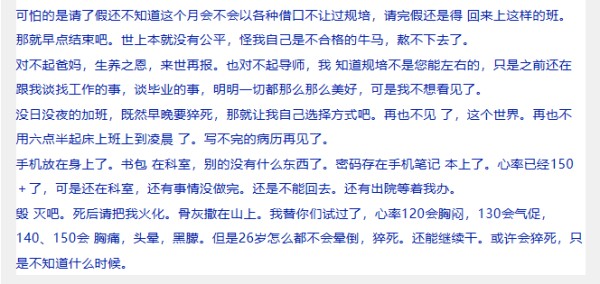

无休止地加班、干不完的“工作”、是个人就可以拿捏的命门,以及各种不合理不合法然而真的较真的话自己肯定会失败的生活。

总之就是“看不到出路了,累了,毁灭吧。”

女孩有自己的顾虑,她不敢反抗,我们也不能嘲笑奚落质疑“你为什么不反抗?”我只能说有时候死很容易,但活着真的很难。否则“活着”这个词就不会成为一部经典电影的名字。

不妨顺着女孩的心路和顾虑捋一捋她“为什么不反抗”:

规培生,实际上就是个学生。用人单位拿捏的尺度很宽泛,“工作态度”是标准、“团结友爱”也是标准、“积极进步”还是标准。这些标准谁来定义呢?

领导,还是懂得拿捏别人命门的领导。

如果她敢“反抗”,那么就等于拿不到规培证,意味着研究生毕不了业,没有医师资格证,寒窗白费。一个人上完大学好不容易考了研,坚持完三年去用人单位,如今又是“卷”学历的时代,放弃就意味着前功尽弃。

人生有几个好光景能轻易放弃?

这就是“沉没成本”,这也是领导拿捏的大好命门。

当然,你也可以说“社会哪有那么多门道?咱们光明正大又时常应麻了,莫把人想得太坏。”

那我只能表示“你说得对。”

不过先按照女孩的人生轨迹走一遍再下定论。

很多事不见于经史子集,也不见于法律法规,但它确实存在。就像“自愿加班”这一条让多少人哀嚎遍野,又有几个人敢直面痛处呢?

同样,工作态度、团结友爱、积极进步之上,还有一条“尊敬领导”,领导满意的标准是什么?这其中学问颇深,充满了多少人情世故,也碾碎了多少血气方刚?

对于女孩和现在还在经历与她同样生活的年轻人来说,社会里的这些门道就像一尊恶兽,静静地蹲在那儿,不吵不闹,只大口吞食着古往今来无数人的朝气和勇气。

然后,大家都要在“沉没成本”面前做出选择。

生存,还是死亡,这是个问题。

2

我第一次接触“沉没成本”这个词还是看情感类话题,它多用于陷入情感谜题中的男女,世上很多痴情男女本身不见得对另一半有多爱慕,只是“沉没成本”太高,放弃就意味着过去的那些时间、感情和物质乃至人生统统做不得数。

这很现实,大多数人并没有“再来一次”的勇气。所以你我常引吭高歌“重头再来”,可话总是说给别人听的。

女孩也是。

我见她遗书中都是哀怨,请假做不得数,工作做不得数,学历做不得数,最后连努力和人生似乎也做不得数。因为她就是个“消耗品”,她对自己人生的所有努力只是别人眼中可以任意拿捏的把柄。稍有不顺意,各种理由都能将她置于死地,让她的人生“重头再来”。

有人说“咱能不能硬气一把,不做这个医生了?”

换个例子,去年某地一位女教师自杀,留下的遗书和她大同小异,那教师岁数与这位女孩差不多大,遗书的内容竟也充满绝望:

做不完的事情,无人分担。领导不满意,自己的价值就体现不了,职称上不去,工资不见涨,生活就永远得不到保障,品质无从谈起,大家就只能继续“活着”。

于是人生各不相同,归宿却都一样,连“杀人的刀子”款式也别无二致。以至于人死了还说不出什么,毕竟没有语言暴力,没有肢体攻击,更没有猥琐胁迫,有的只是看得到的评语,看不见的压力。

这压力是一代又一代人忍气吞声的见证,更是少数人很多年人的谈资:

“当年我最后熬出来了,所以小辈们啊,你们要努力!”

以上句式,过去我听过,现在你听过,未来别人也会听过。

只是有些人终于还是没熬过来,在这条路上半路折返或干脆像女孩那样“销号重练”。

3

最近有个代表建议法定适婚年龄可以调整一下,不早于18岁就好。

我想他也是极妙的人儿,他知道年轻人不爱结婚,不爱生孩子,赌气了就分手或离婚。于是“下一代”越来越少,长此以往,街面上就显得不那么热闹了。

只是眼下的年轻人在担忧,因为活着总要守规矩,人生最好的“活着”就是“体面”,支撑“体面”的依旧是工作态度、团结友爱、积极进步,当然,最后必须加上“领导满意”。

所以年轻人不开心了,读书未必真的为了报效祖国,生活也未必真的为了展翅高飞,因为“卷”的一路上总要熬过无数艰难险阻,生怕哪一天早上忙得忘了给领导端茶递水就成了罪过。那就维系不了“体面”,只剩下崩溃了。

这“沉没成本”,太高。

有的人面对“沉没成本”大可以说一句“我吃柠檬”,然后拂袖而去。然后时间和岁月会让其在过去很多年后对下一代循循善诱:

不要学我,我那会儿太年轻……

有的人则一再为了已经“沉没”的成本反复“沉没”,最后选择一死了之。

就像自杀的女孩。

她可能也会说:

不要学我,我实在太年轻。

死去的规培生只有25岁,按法定年龄适逢婚育,按社会学定义还是个孩子,按代表的定义,她其实可以早早地结婚。无论从哪方面看她都是一个有着光明未来的年轻人,可她最终选择了自杀,只留下一封遗书。

从遗书中我们看到了一个为了“沉没成本”不断付出让自己崩溃的年轻人一直沉默着、沉默着,最终选择了“沉没”。

物理意义上的沉没。

谁,又来为她的沉没负责呢?

结 语

我们常听一些大道理,比如年轻人是迎着朝霞远航的风帆,我们该为他们的未来保驾护航。可结果是一代又一代年轻人为了上一代已经被捶打出来的老东西们付出青春,为了一些大道理保驾护航。

有的人在道理中终于成了自己最厌恶的人。有的人则终于选择了死去。

死去的人不配被铭记,他们只是“太年轻、太不成熟、抗压能力太差……”

可在我眼里,他们都是孩子。

他们读书是为了增长见识、扩展眼界。工作是为了提升价值,充实生活。婚恋是为了情投意合、恩爱相伴。生孩子是为了爱意留存,责任传承。

他们不需要工作态度、团结友爱、积极进步,更不需要领导满意。

因为我们是我们,他们是他们。

可我们如今还是我们,他们却越来越像我们。

所以,这世上没有真心实意的设身处地和感同身受。

如有,那多半是假的。

(免责声明:本文所用图片均系转载自网络,如有侵权,请联系我们立即删除。)

~END~

责任编辑:

网址:谭胖:25岁的规培生一死了之及,没有人会记住她,和他们 https://www.ashwd.com/news/view/6281

相关内容

谭胖:25岁的规培生一死了之及,没有人会记住她,和他们自由体戏剧《谭鑫培1902-1908》演出,谭正岩:台上跪拜谭鑫培心潮澎湃

庆帝:范闲你记住,没有人会真的要你的命,爹例外!

自由体戏剧《谭鑫培1902-1908》:独特视角展现一代宗师传奇人生

借着胖猫事件雾里看花——如何辨别所谓深爱你的人是不是捞女?

没有人可以永远年轻,除了小李子的女朋友 小李子打破25岁女友魔咒…

谭竹是有错,但胖猫姐姐吃人血馒头就没有错吗?

陈楚生成都演唱会与谭维维合唱《胡广生》

谭胖:莫言,“罪”不至死

谭乔:善良的内容是一种能量