那些骂电影《红楼梦》的人,根本不关心原著到底在讲什么

为什么人总是在床上讲梦话?因为那里是‘梦想舞台’。 #生活乐趣# #日常生活趣事# #日常生活笑话# #冷笑话大全#

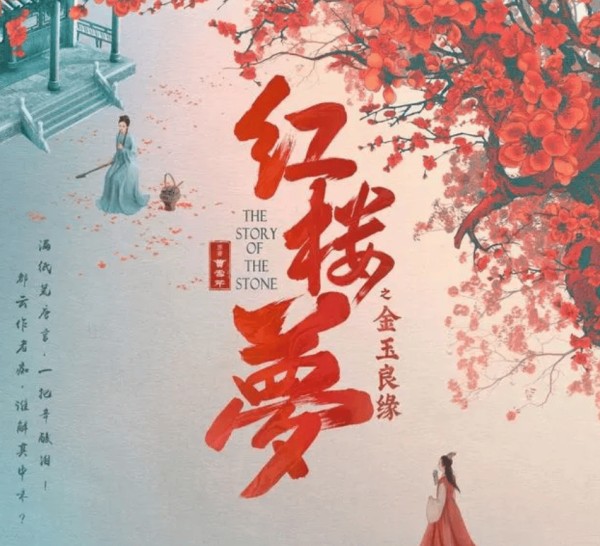

近年来,胡玫导演的《红楼梦之金玉良缘》一经亮相,便激起了社会各界的广泛讨论。这部电影所收获的低评分与如潮恶评,甚至导演因对差评的强烈反弹而威胁采取法律手段,都使得该作品成为众人瞩目的焦点。然而,细究这场风波,我们不难发现,其背后所映射出的不仅仅是影片质量的问题,更深层次地揭示了公众对于《红楼梦》这部文学巨著的领悟与接纳程度。

在这部电影中,林黛玉的形象成为了众多观众非议的集中点。在各大社交媒体平台上,我们不难看到如“请勿将黛玉塑造为悲春伤秋的病弱形象”此类的批评。但此类评价,恰恰暴露了观众对林黛玉这一角色以及《红楼梦》原书理解的不足。

林黛玉所表现出的“悲春伤秋”,并非娇柔做作的无病呻吟,而是其多愁善感、才情卓绝个性的自然流露,更是她与贾宝玉深情厚意的真实写照。在原著中,林黛玉的哀愁与她的身世、性格及所处的封建时代环境紧密相连。因此,将林黛玉简化为“病弱形象”,显然是对这一多维角色的浅显解读。

同时,我们也应看到,87版《红楼梦》电视剧对原著的改编,在一定程度上也影响了观众对原著的理解。该剧在播出时赢得了极高的收视率与口碑,但其对原著的改动也是显而易见的,尤其是将原著中贾宝玉最终出家的结局,改为落魄乞讨。这样的改编,无疑弱化了原著中贾宝玉对尘世的反叛与超脱,从而引导观众对原著产生了误解。因此,当电影版《红楼梦》试图更贴近原著时,便遭遇了观众的理解障碍与排斥。

为了更深入地理解这场争议,我们必须回溯到《红楼梦》原著本身。作为中华古典文学的瑰宝,《红楼梦》的深刻与复杂性无可置疑。原著中错综复杂的人物关系与层出不穷的情感纠葛,特别是贾宝玉、林黛玉与晴雯之间纠缠不清的情感线索,深深牵动着读者的心弦。尤其是原著的后四十回,使得贾宝玉与林黛玉的爱情故事得以完整展现,成为书中最为感人至深的篇章。

但遗憾的是,大多数观众对于《红楼梦》原著的深刻内涵往往认识不足。他们往往只停留在故事表层,而忽略了原著中蕴含的文化底蕴与社会寓意。这种忽视,不仅体现在对林黛玉等角色的误解上,更体现在对原著整体架构与主题理解的缺失上。因此,当电影版《红楼梦》试图挖掘原著的深层含义时,便与观众的既有认知产生了分歧。

此外,这场争议也反映了当代文化消费习惯的影响。在快节奏的信息时代,观众更倾向于接受简洁明了的文化产品。对于需要深入阅读与思考的《红楼梦》,许多观众可能缺乏必要的耐心与兴趣。这也导致他们在面对电影版《红楼梦》时,容易产生抵触与不满。

综上所述,《红楼梦之金玉良缘》所引发的争议,并非孤立事件,而是与公众对《红楼梦》原著的理解与接受度紧密相关。为了缓解这种争议,我们需要从多方面入手:首先,提升公众对经典文学作品的阅读兴趣与能力,培养深入思考的习惯;其次,加强对文学改编作品的引导与规范,避免过度或歪曲的改编;最后,电影制作者也需更加注重观众的需求与期待,寻找原著与观众之间的最佳契合点。

透过这场争议,我们更应看到文化传承与创新的重要性。只有将经典文学作品的精神内涵真正传承下去,并结合时代特点进行创新性的解读与呈现,才能让更多的观众领略到中华文化的博大精深。同时,我们也应认识到电影艺术的局限性,作为一种视觉艺术,电影难以完全还原文学作品的丰富内涵。在将文学作品改编为电影时,必然涉及到情节的删减与角色的重塑。这既是电影艺术的挑战,也是其独特魅力所在。电影制作者需在尊重原著的基础上,运用电影语言对原著进行再创作,以呈现独特的艺术效果。

责任编辑:

网址:那些骂电影《红楼梦》的人,根本不关心原著到底在讲什么 https://www.ashwd.com/news/view/45196

相关内容

那些骂电影《红楼梦》的人根本不关心原著到底在讲什么电影《红楼梦之金玉良缘》华东政法放映 改编忠于原著精神

胡玫:《红楼梦》的故事,缠绕了我一生

红楼梦:焦大醉骂的真相

电影《红楼梦之金玉良缘》上戏放映获赞“看到青春与真情”

“《红楼梦》就像一条大江,永不枯竭”,《红楼梦之金玉良缘》上戏放映获赞

红楼梦的改编中最棘手的问题在于抉择与割舍 电影 红楼梦之金玉良缘 电影

电影中的情感瞬间,从到那些陪你一同感动的人,是否还在你身边?

电影版《红楼梦》受热议,红学家们如何看待经典影视化改编?|文化观察

热评《红楼梦之金玉良缘》中的刘姥姥